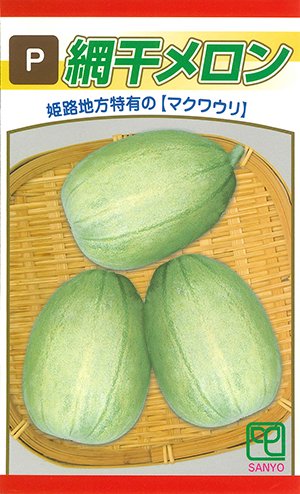

姫路野菜 網干メロン(あぼしめろん)

姫路野菜 網干メロン(あぼしめろん)

メロン類とは弥生時代からのお付き合い \( ̄0 ̄ )

原産地は北アフリカ、中近東、東アジアといわれています。日本にも弥生時代の土器と共に種子が出土しているが、そのころの物はマクワウリなど原種に近い物だった。ネットメロンは、明治27〜28年頃がはじまりで、その後、明治36〜37年に温室での栽培に成功。 本格的な栽培は、大正13年に静岡県の遠州地方ではじまった。カリウム・アミノ酸が多く含まれ体内から排出されるとき、ナトリウム・老廃物と一緒に体内の水分を外に出す働きをしますので二日酔い、急性腎臓炎などに良い。

地方野菜や伝統野菜と呼ばれているものは、その地域や土地の気象条件や土壌に適した品種です。栽培条件や気候の異なる地域での栽培は、本来のその品種の持つ形状や特性が発揮されない場合もあります。ご了承のうえご購入ください。

姫路地方特有のマクワウリ「網干メロン」ってご存じですか?

果重150g前後の楕円形(長卵)で、果色は緑白色で浅い溝が10条程ある。果肉は淡緑色で香気高く、甘味は強いがしつこくなく後味は良い。草勢は強く、葉はやや小型である。豊産種で収量が多い。

果重150g前後の楕円形(長卵)で、果色は緑白色で浅い溝が10条程ある。果肉は淡緑色で香気高く、甘味は強いがしつこくなく後味は良い。草勢は強く、葉はやや小型である。豊産種で収量が多い。

糖度15度を超えてきます。おおよそ「マクワウリ」と呼ばれている物の中では、一番甘いのではなかろうか。

栽培方法は基本「節度のある放任栽培」でOKです。

マクワウリですので家庭菜園では放任栽培で問題ありません。過湿にはあまり強くないので、やや高畝にするか溝切りを行い、排水は良くしておきましょう。葉はやや小型ながら草勢は比較的強くツルの伸長は良いです。そのため全くの放任栽培だとツルがあちこちの畝に遠征して収集がつかなくなりますので「節度のある放任栽培」と致しましょう。

畑にスペースがあるなら「一坪一株」位あると良い。最低でも「1m×2m/一株」位欲しい。はみ出してきたツルは右回り(左でも良い)で栽培スペースの大外を廻していきましょう。混むようなら適当に切り詰めても問題ありません。

栽植密度・光合成について考える。

| 気になる方は上記文字↑↑↑か下画像↓↓↓をクリック! | |

| ↑↑↑ ↓↓↓ | |

網干メロンの雌花はこんな感じ。子房の形は紡錘形。

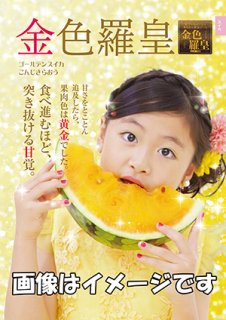

青い外皮に、少し黄色味が差してきたら完熟のサイン!穫り頃です。

でも、ある意味この状態が完熟度100%。家庭菜園で自身で栽培しなければ、絶対口にすることは出来ないステージの熟度です。

網干メロンは皮ごと丸かじりもOKです!

網干メロンの外皮は「マクワウリ」の中では結構薄い。そして硬くない。なので、丸かじりしてみたがけっこうイケます。私は問題ないですね〜。

網干メロンの外皮は「マクワウリ」の中では結構薄い。そして硬くない。なので、丸かじりしてみたがけっこうイケます。私は問題ないですね〜。

ざっと洗ってガブリとかぶりつきます。

さらにバリバリ行きますが、網干メロンの種子は小さいためタネごと食べてもたいして気になりません。

さらにバリバリ行きますが、網干メロンの種子は小さいためタネごと食べてもたいして気になりません。

網干メロンの胎座(いわゆるタネの有るところ)が特に甘い。タネごと丸かじりするとここも食べられる!甘ウマイですよ〜!

もちろんちゃんと皮をむいて食べてもおいしいです。

パンパンと輪切りにして、シャッと皮をむけばあっという間に切り身になります。小さな子供も手づかみでグイグイ食べますよ!

兵庫県姫路市播磨西部特産の「網干メロン」良いですね!個性があります!ぜひ一度栽培されてみては如何でしょうか!

夏頃になると良くお問い合わせ頂きます、メロン・マクワ類のこの症状、なんだかわかります?

主に放任栽培をされている方から、初夏〜お盆にかけて「葉っぱが何かおかしいんだよ〜」や「ちぢくれて生育しないんです〜」みたいなお問い合わせを良く頂きます。恐らく程度の差はあれ上記画像の様な感じだと思われます。この症状なんだかわかります?

これは、かの悪名高いウィルス病(バイラス病・モザイク病とも言う)です。主にアブラムシやアザミウマなどの害虫が蔓延させる病気です。この病気が厄介なのは、発病したが最後、どのような農薬を使用しても治癒しません。さらにどんどん周りに広がっていきます。残念ですが、発見し次第抜き取って畑の外へ持ち出さねばなりません。

これを防ぐためには、害虫の防除しかありません。菜園に行った際は、葉の裏をちょいちょいチェックするクセを付けましょう。早め早めの防除を心がけましょう。

農薬(殺虫剤・殺菌剤)をピシャリと良く効かせるひと工夫。

気になる方は上記文字↑↑↑か下画像↓↓↓をクリック!

色々な野菜の作り方が詰まったノウハウ集

気になる方は上記文字↑↑↑か下画像↓↓↓をクリック!