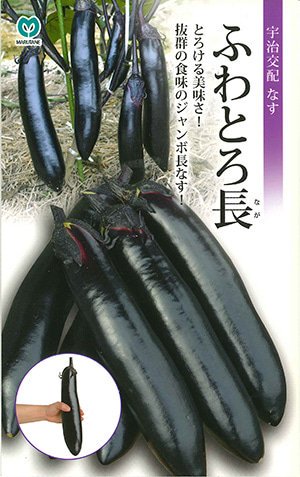

ふわとろ長

歴史は古く奈良時代、昔は「奈須比」今は「なす」

ナスはインドが原産とされるナス科の一年草で、日本へは中国から渡来し、すでに奈良時代には栽培されていました。特に原産地のインドでは「王の野菜」と呼ばれ重要な野菜である。インドで現在も見かける野生種は、丸形や卵形の小なすで英語でエッグプラント「卵植物」と言われるのもうなずける。 室町時代頃に、初めは「なすび」(奈須比)と呼ばれていたが、宮廷の女官が「なす」と呼んだらしくそれが定着した。江戸時代頃より広く栽培されるようになり、各地で様々な地方品種に分派しバリエーションに富む。ナスには特に目立った栄養はないのですが、一度聞いたら忘れられない名前の成分があります。それは、「ナスニン」という色素。ナスの青紫色の色素のことで、生活習慣病を予防する働きがあります。 ことわざにも「秋ナスは嫁に食わすな!」「一富士、二鷹、三なすび」などがあり、日本人にとってなじみのある庶民的な野菜となった。

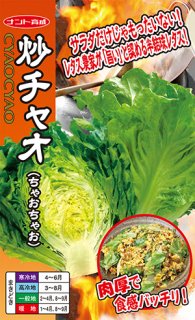

美味しいとうわさの「ふわとろ長」ナス栽培してみたよ!

ナスは地方色も強く、日本全国色々な形質のご当地ナスが存在しますが、ここ数年家庭菜園界隈で美味しいとうわさされている「ふわとろ長」を栽培してみましたよ。栽培自体は、おそらく中長ナスを栽培した事のある園主なら、問題なく栽培出来ると思います。成り込みも良く、収量も出てオススメします。

自家育苗で実生・接木両方育苗してみましたが、どちらも良く出来ます。自身の菜園にあわせてチョイスされたら良いと思います。ゴールデンウィーク定植〜晩秋までの栽培で、結構な本数が収穫出来ますよ!食味も確かに「ふわ」「とろ」でとても美味しいです!

寒い時期からスタートする苗作り、頭を悩ませる温度確保。

| 気になる方は上記文字↑↑↑か下画像↓↓↓をクリック! | |

| ↑↑↑ ↓↓↓ | |